光合生理特性叶绿素荧光成像系统

在全球粮食安全与气候变化的双重挑战下,光合作用测量叶绿素荧光仪的技术创新正朝着智能化、集成化方向迅猛发展。基于机器学习的荧光参数预测模型,可通过输入少量关键指标快速反演作物产量形成的光合机制;与基因编辑技术结合的荧光辅助筛选系统,能在CRISPR-Cas9介导的光合基因编辑中实现突变体的实时鉴定;纳米材料修饰的荧光探针,可特异性标记叶绿体中的活性氧位点,为解析光氧化胁迫的亚细胞机制提供新工具。在农业生产实践中,融合荧光传感的植物工厂智能调控系统,已实现根据实时荧光参数动态调整光质、CO?浓度等环境因子,使生菜的光合效率提升30%以上。随着量子点荧光标记技术与微型光谱仪的发展,未来该类仪器有望实现单细胞水平的光合动态追踪,为揭示光合作用的微观调控网络开辟新的研究范式。智慧农业叶绿素荧光仪能通过深入分析作物的光合生理状态,实现对水、肥、光等农业资源投入的精细化优化。光合生理特性叶绿素荧光成像系统

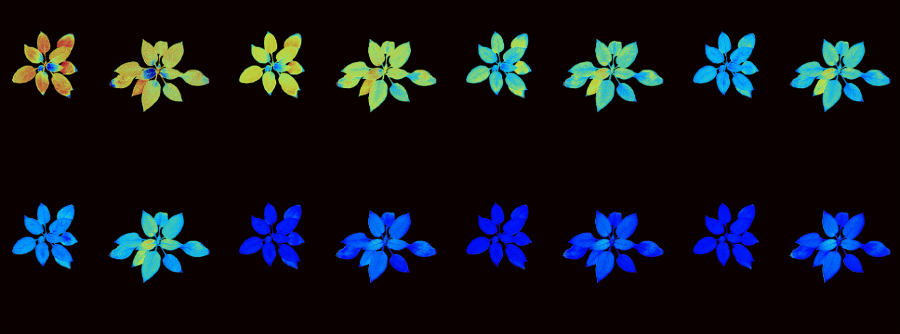

光合作用测量叶绿素荧光成像系统普遍应用于植物生理生态研究、作物遗传育种、农业环境监测等多个领域。在基础研究中,该系统可用于分析不同基因型植物在光合作用效率上的差异,辅助筛选高光效品种。在农业生产中,可用于监测作物在不同环境胁迫(如干旱、高温、盐碱等)下的光合响应,为精确农业管理提供科学依据。此外,该系统还可用于植物逆境生理研究、生态系统碳循环研究以及智慧农业中的作物长势监测,具有广阔的适用性和推广价值。随着全球气候变化和粮食安全问题日益突出,该系统在评估作物抗逆性、优化栽培措施、提高资源利用效率等方面的作用愈发重要,已成为现代农业科技体系中的关键工具之一。营养状况评估叶绿素荧光成像系统哪家好光合作用测量叶绿素荧光仪在技术性能上具备多维度的明显优势。

随着农业科技的不断进步,农科院叶绿素荧光仪在未来的发展前景广阔。其在智慧农业中的应用将更加深入,通过与物联网、大数据等技术结合,实现对作物光合状态的实时监测与智能调控。在育种领域,该仪器将助力高光效、抗逆性强的新品种选育,推动绿色农业发展。此外,随着成像技术和数据分析算法的不断优化,叶绿素荧光仪的检测精度和数据处理能力将进一步提升,为植物科学研究提供更强有力的工具。其在生态监测、环境保护等领域的应用潜力也将逐步释放,展现出广阔的应用前景。

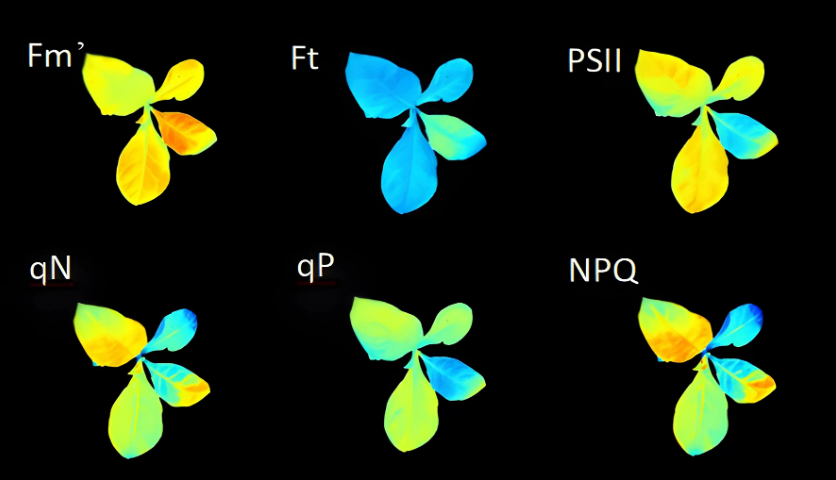

植物分子遗传研究叶绿素荧光成像系统的技术原理优势明显,其基于脉冲光调制检测原理,能精确捕捉叶绿素受激发后的能量分配动态。当植物叶片中的叶绿素分子吸收光子能量后,会在光化学电子传递、热耗散及荧光发射等途径中进行能量分配,该系统通过检测荧光信号,可定量获取光系统能量转化效率、电子传递速率等重点参数。在分子遗传研究中,此原理可帮助科研人员动态追踪不同遗传背景下植物的能量代谢差异,从光能转化层面解析基因对光合作用的调控机制,为探究遗传变异与光合生理的关联提供技术支撑。植物生理生态研究叶绿素荧光仪在教育和培训领域也具有重要的价值。

植物栽培育种研究叶绿素荧光仪具有多功能性,能够满足植物研究中的多种需求。除了能够精确测量叶绿素荧光参数外,该仪器还可以用于评估植物的健康状况和胁迫响应。通过分析叶绿素荧光参数的变化,研究人员可以了解植物在不同环境条件下的生长表现,评估植物对干旱、高温、盐碱等胁迫的适应能力。此外,该仪器还能够用于研究植物的光周期和光照强度对光合作用的影响,帮助研究人员优化植物的生长条件。这种多功能性使得叶绿素荧光仪成为植物栽培育种研究中的多功能工具,能够为研究人员提供系统的数据支持,帮助他们更好地理解植物的生长机制和环境适应性,为培育优良品种提供科学依据。同位素示踪叶绿素荧光仪能够同步检测叶绿素荧光信号与同位素标记物的代谢轨迹。陕西植物生理生态研究叶绿素荧光仪

植物栽培育种研究叶绿素荧光成像系统普遍应用于栽培育种的多个关键场景。光合生理特性叶绿素荧光成像系统

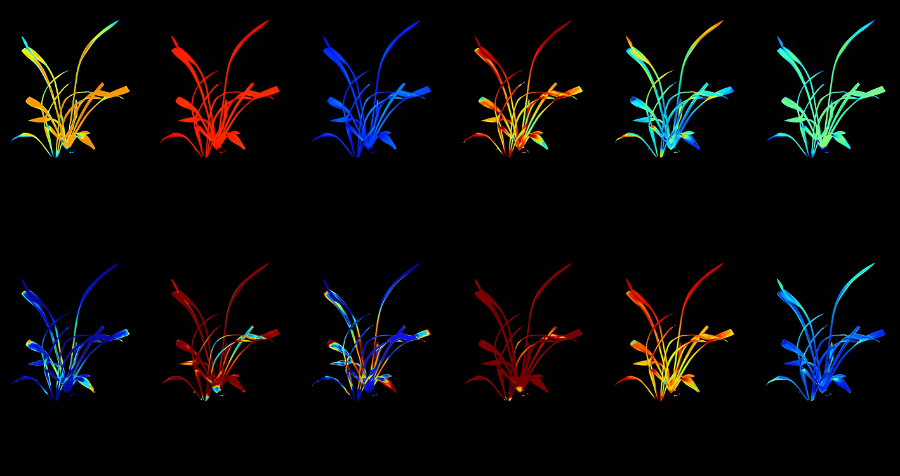

中科院叶绿素荧光成像系统依托先进的脉冲光调制检测技术,具备在复杂环境中高精度捕捉叶绿素荧光信号的能力,这种技术优势使其在植物科学研究中能够提供稳定且可靠的技术支撑。其设计充分兼顾了操作的灵活性与运行的稳定性,可根据不同植物类型(如草本、木本、藤本等)和多样化的研究场景(如室内培养、室外种植、逆境处理等)进行适应性调整,满足从微观到宏观、从个体到群体的多样化测量需求。系统能够实时同步记录荧光参数的动态变化过程,通过可视化的成像技术直观呈现植物光合系统对环境变化的瞬时响应和长期适应过程,这种技术特性让研究者能够细致分析光合生理机制的细微变化,为解析植物生命活动的内在规律提供强有力的技术保障,推动相关研究向更深层次发展。光合生理特性叶绿素荧光成像系统

- 福建植物表型测量叶绿素荧光仪 2025-07-30

- 黍峰生物农科院群体光合仪价钱 2025-07-30

- 上海便携式多通道冠层光合仪多少钱 2025-07-30

- 吉林植物生理叶绿素荧光仪 2025-07-29

- 黍峰生物调制叶绿素荧光叶绿素荧光仪 2025-07-29

- 黍峰生物农科院叶绿素荧光仪报价 2025-07-29

- 海南植物表型平台多少钱一套 2025-07-29

- 青海逆境胁迫叶绿素荧光仪 2025-07-29

- 上海黍峰生物育种管理植物表型平台费用 2025-07-29

- 科研用叶绿素荧光仪报价 2025-07-29

- 台州内窥镜模组供应商 2025-07-30

- 崇明区质量鼻氧管销售方法 2025-07-30

- 嘉定区叶绿素荧光成像系统产品 2025-07-30

- 济南密封性研究微生物检测价格 2025-07-30

- 普陀区作用内窥镜专卖店 2025-07-30

- 宜兴医疗器械批发产品 2025-07-30

- 长宁区推荐工业自动化系统集成战略 2025-07-30

- 吉林益生元如何补充 2025-07-30

- 江西二类械字号葵花液体敷料加工 2025-07-30

- 贵州3D医用刻录机功能定制 2025-07-30