锁相热红外显微镜运动

在失效分析中,零成本简单且常用的三个方法基于“观察-验证-定位”的基本逻辑,无需复杂设备即可快速缩小失效原因范围:

1.外观检查法(VisualInspection)

2.功能复现与对比法(FunctionReproduction&Comparison)

3.导通/通路检查法(ContinuityCheck)

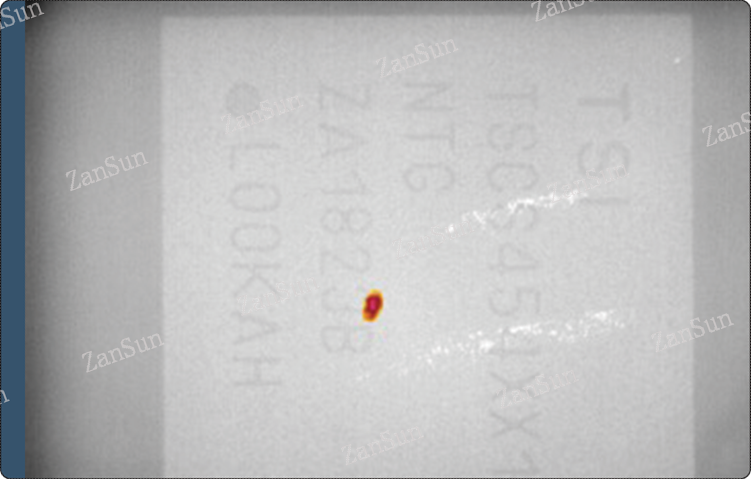

但当失效分析需要进阶到微观热行为、隐性感官缺陷或材料/结构内部异常的层面时,热红外显微镜(Thermal EMMI) 能成为关键工具,与基础方法结合形成更深度的分析逻辑。在进阶失效分析中,热红外显微镜可捕捉微观热分布,锁定电子元件微区过热(如虚焊、短路)、材料内部缺陷(如裂纹、气泡)引发的隐性热异常,结合动态热演化记录,与基础方法协同,从 “不可见” 热信号中定位失效根因。 热红外显微镜在材料研究领域,常用于观察材料微观热传导特性。锁相热红外显微镜运动

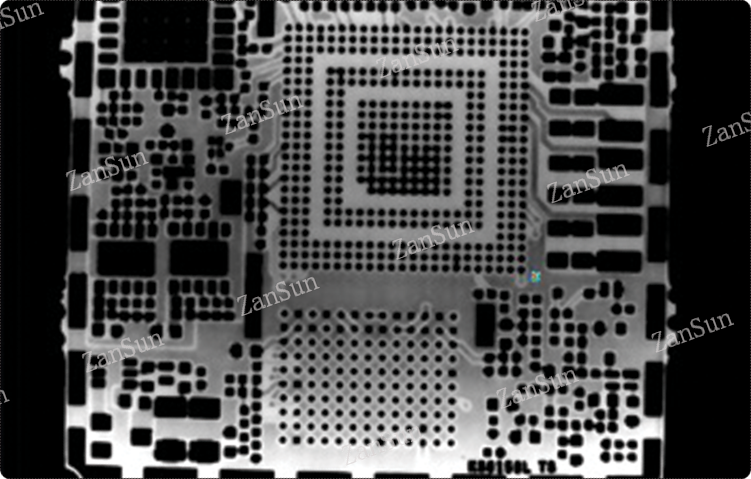

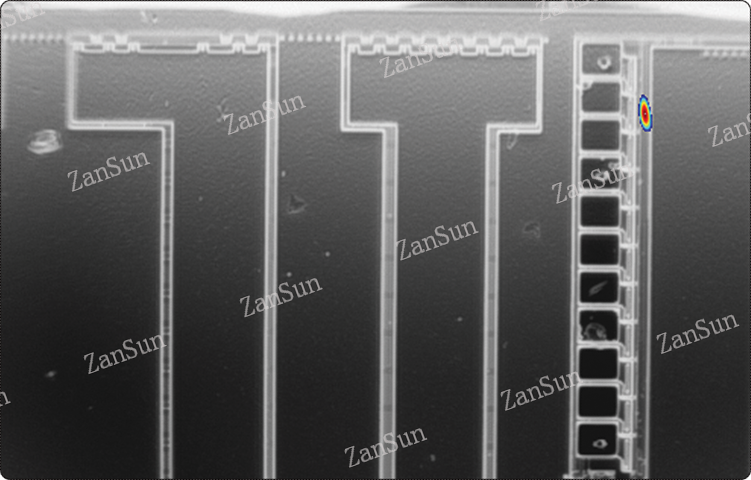

热红外显微镜是半导体失效分析与缺陷定位的三大主流手段之一(EMMI、THERMAL、OBIRCH),通过捕捉故障点产生的异常热辐射,实现精细定位。存在缺陷或性能退化的器件通常表现为局部功耗异常,导致微区温度升高。显微热分布测试系统结合热点锁定技术,能够高效识别这些区域。热点锁定是一种动态红外热成像方法,通过调节电压提升分辨率与灵敏度,并借助算法优化信噪比。在集成电路(IC)分析中,该技术广泛应用于定位短路、ESD损伤、缺陷晶体管、二极管失效及闩锁问题等关键故障。 半导体失效分析热红外显微镜用途热红外显微技术可透过硅片或封装材料,实现非接触式热斑定位。

RTTLIT P10 热红外显微镜在光学配置上的灵活性,可通过多种可选物镜得以充分体现,为不同尺度、不同场景的热分析需求提供精细适配。

Micro 广角镜头擅长捕捉大视野范围的整体热分布,适合快速定位样品宏观热异常区域,如整片晶圆的整体散热趋势观测;0.2X 镜头在保持一定视野的同时提升细节捕捉能力,可用于中等尺寸器件(如传感器模组)的热行为分析,平衡效率与精度;0.4X 镜头进一步聚焦局部,能清晰呈现芯片封装级的热分布特征,助力排查封装缺陷导致的散热不均问题;1X 与 3X 镜头则聚焦微观尺度,1X 镜头可解析芯片内部功能模块的热交互,3X 镜头更是能深入到微米级结构(如晶体管阵列、引线键合点),捕捉纳米级热点的细微温度波动。

热红外显微镜(Thermal EMMI)技术,作为半导体失效分析领域的关键手段,通过捕捉器件内部产生的热辐射,实现失效点的精细定位。它凭借对微观热信号的高灵敏度探测,成为解析半导体故障的 “火眼金睛”。然而,随着半导体技术不断升级,器件正朝着超精细图案制程与低供电电压方向快速演进:线宽进入纳米级,供电电压降至 1V 以下。这使得失效点(如微小短路、漏电流区域)产生的热量急剧减少,其辐射的红外线信号强度降至传统检测阈值边缘,叠加芯片复杂结构的背景辐射干扰,信号提取难度呈指数级上升。

芯片复杂度提升对缺陷定位技术的精度与灵敏度提出更高要求。

近年来,非制冷热红外显微镜价格呈下行趋势。在技术进步层面,国内红外焦平面阵列芯片技术不断突破,像元间距缩小、阵列规模扩大,从早期的 17μm、384×288 发展到如今主流的 12μm 像元,1280 ×1 024、1920 × 1080 阵列规模实现量产,如大立科技等企业推动技术升级,提升生产效率,降低单台设备成本。同时,国产化进程加速,多家本土厂商崛起,如我司推出非制冷型锁相红外显微镜,打破进口垄断格局,市场竞争加剧,促使产品价格更加亲民。热红外显微镜助力科研人员研究新型材料的热稳定性与热性能 。科研用热红外显微镜内容

热红外显微镜的动态功耗分析功能,同步记录 100MHz 高频信号下的热响应曲线。锁相热红外显微镜运动

热红外显微镜(Thermal EMMI) 作为一种能够捕捉微观尺度热辐射信号的精密仪器,其优势在于对材料、器件局部温度分布的高空间分辨率观测。

然而,在面对微弱热信号(如纳米尺度结构的热辐射、低功耗器件的散热特性等)时,传统热成像方法易受环境噪声、背景辐射的干扰,难以实现精细测量。锁相热成像技术的引入,为热红外显微镜突破这一局限提供了关键解决方案。通过锁相热成像技术的赋能,热红外显微镜从 “可见” 微观热分布升级为 “可测” 纳米级热特性,为微观尺度热科学研究与工业检测提供了不可或缺的工具。 锁相热红外显微镜运动

- 国产平替锁相红外热成像系统平台 2025-07-30

- 国产锁相红外热成像系统性价比 2025-07-30

- 厂家锁相红外热成像系统价格走势 2025-07-30

- 无损检测锁相红外热成像系统对比 2025-07-30

- 实时锁相锁相红外热成像系统图像分析 2025-07-30

- 非破坏性分析锁相红外热成像系统用途 2025-07-30

- 制冷锁相红外热成像系统牌子 2025-07-30

- 自销锁相红外热成像系统emmi 2025-07-30

- 实时瞬态锁相分析系统锁相红外热成像系统厂家 2025-07-30

- thermal锁相红外热成像系统平台 2025-07-30

- 普陀区购买三坐标图片 2025-07-30

- 上海智能重量分选称重机生产厂家 2025-07-30

- 徐州二层升降横移式立体智能车库规格 2025-07-30

- 一体成型蒙皮辊轧成型机供应 2025-07-30

- 淄博干湿联合闭式冷却塔电话 2025-07-30

- 青浦区定制转料整粒机 2025-07-30

- 陕西便宜的储能设备24小时服务 2025-07-30

- 智能ERP系统定制开发特点 2025-07-30

- 贵州靠谱的UVLED固化机按需定制 2025-07-30

- 重庆采煤机行星机构用浮动油封生产企业 2025-07-30