中国澳门化工设备全生命周期管理企业

系统提供设备全生命周期成本(LCC)分析,量化采购成本、运维支出、能源消耗、处置收益等各个阶段的投入产出。通过建立设备健康指数、综合效率(OEE)等KPI体系,系统能够客观评估每台设备的绩效表现。数字孪生模块支持设备扩容、技术改造等场景的模拟仿真,预测投资回报率。智能分析引擎可以识别设备故障的深层规律,为采购策略、维护计划等提供数据支持。某跨国集团通过系统数据分析,优化了设备采购品牌选择,年节省维护费用3000万元,设备综合效率(OEE)提升18%,投资回报周期缩短至2.3年。系统生成的设备管理白皮书成为企业制定战略规划的重要依据。工业设备管理的数字化转型不仅是技术升级,更是管理理念和模式的革新。中国澳门化工设备全生命周期管理企业

众多企业通过引入设备全生命周期管理系统,实现了设备管理的升级与降本增效。某制造企业采用该系统后,设备故障率降低,生产效率提高了20%;预防性维护策略的实施,使得设备的使用寿命延长了15%。某能源公司通过系统的故障诊断与预警功能,设备故障率降低了30%,维护成本降低了25%;性能分析与优化功能帮助公司发现了多个优化机会,提高了设备的运行效率。某公共设施管理单位采用该系统后,对其供水和供电设备进行了全面管理。系统的设备资产管理和报废与回收管理功能,使得单位能够清晰掌握每台设备的资产状况和生命周期,合理安排设备的报废和更换工作,确保设施的安全性和可靠性。青岛智能设备全生命周期管理公司标准化流程和数字化工具使设备管理效率提高百分之五十以上。

在"双碳"目标背景下,设备管理系统成为企业实现绿色制造的重要工具。系统通过精确计量设备能耗,建立碳足迹追踪模型,帮助企业识别高耗能设备。智能优化模块可以分析设备运行参数与能耗的关系,自动推荐能效提升方案。某化工企业利用系统的能效分析功能,对反应釜的温度控制曲线进行优化,年减少蒸汽消耗15万吨。系统还支持环保合规管理,自动监控废气废水处理设备的运行效率,确保达标排放。更值得关注的是,设备退役评估模块会优先推荐再制造、再利用方案,比较大限度减少废弃物产生。据统计,使用设备管理系统的企业在ESG评级中,环境维度得分平均高出同业28%。

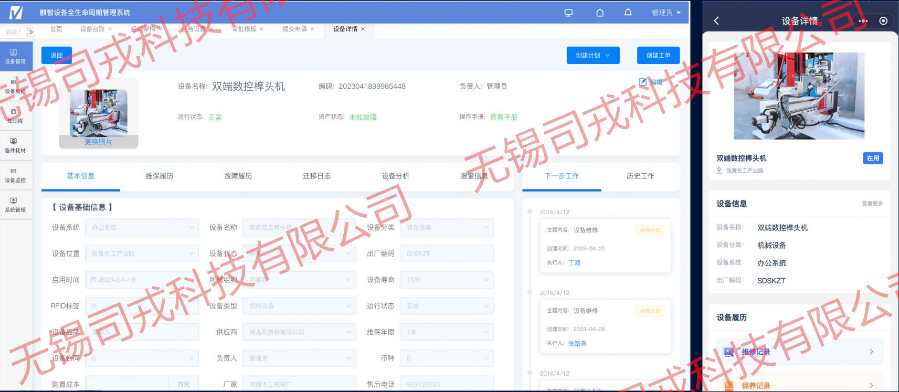

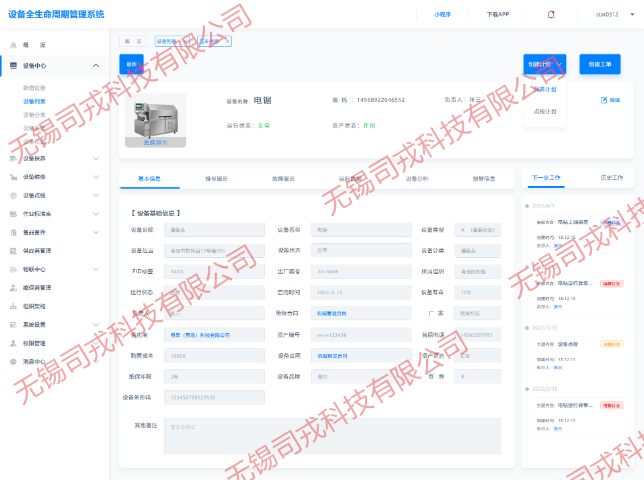

传统设备管理模式下,企业面临着诸多挑战。一方面,设备信息分散在各个部门和环节,缺乏统一的管理平台,导致信息不共享、沟通不畅,管理效率低下。另一方面,设备维护往往采取事后维修的方式,即在设备出现故障后才进行维修,这不仅增加了维修成本,还可能导致生产中断,给企业带来巨大的经济损失。此外,传统设备管理模式对于设备的全生命周期缺乏系统性的规划和管理,往往只关注设备的使用阶段,而忽视了设备的采购、安装、调试、报废等环节,导致设备整体利用率不高,资源浪费严重。工业设备管理的智能化转型是制造业高质量发展的必然要求。

设备管理系统正在催生全新的设备服务商业模式。制造商可以通过系统远程监控售出设备的运行状态,提供预防性维护服务。某工程机械企业基于设备管理系统数据,推出"按使用付费"的创新模式,客户只需支付设备实际工作时间费用,维护完全由制造商负责。这种模式使客户设备可用率提升至99%,而制造商的服务收入增长300%。另一个创新是设备租赁管理,系统精确记录设备使用情况和剩余寿命,为租赁定价提供依据。某医疗设备租赁公司应用后,资产周转率提升50%,坏账率下降至1%以下。这些创新正在重塑设备制造企业的商业模式和盈利结构。在能效管理方面,系统通过实时监测设备能耗,识别能效提升机会。青岛智能设备全生命周期管理公司

备件耗材管理模块通过智能化升级解决了传统管理中的诸多痛点。中国澳门化工设备全生命周期管理企业

设备管理系统实现了设备相关成本的透明化和精细化管控。系统自动归集每台设备的能耗、维护、备件等各类成本,计算全生命周期拥有成本(TCO)。某物流企业通过系统分析发现,其20%的叉车消耗了45%的维护资源,据此优化了车队结构,年节省成本800万元。更精细的是,系统支持成本分摊到具体产品,准确反映设备使用成本。某电子产品制造商应用后,产品成本核算精度提高30%,为定价决策提供了可靠依据。系统还具备预算管控功能,当实际支出超出预算时会自动预警。这些功能使企业设备相关成本平均降低15-20%,投资回报周期缩短至1-2年。中国澳门化工设备全生命周期管理企业

- 菏泽一站式设备管理系统系统 2025-07-30

- 海南一站式设备管理系统服务 2025-07-30

- 日照企业设备管理系统平台 2025-07-30

- 辽宁智能化设备管理系统公司 2025-07-30

- 黑龙江小程序设备管理系统软件 2025-07-30

- 上海小程序设备管理系统多少钱 2025-07-30

- 湖南智慧设备管理系统公司 2025-07-30

- 云南智能化设备管理系统平台 2025-07-30

- 东营智能设备管理系统软件 2025-07-30

- 湖南移动端设备全生命周期管理公司 2025-07-29

- aps计划排程费用 2025-07-30

- 长春整车制动性能仿真验证哪个工具准确 2025-07-30

- 智能小程序开发配置 2025-07-30

- 试验设计工具GOPT集成软件平台 2025-07-30

- 东莞权威TELEC认证价格 2025-07-30

- 工业园区质量电脑整机推荐厂家 2025-07-30

- 安徽购买商管ERP软件多少钱 2025-07-30

- 初中物理上课辅助APP下载安装 2025-07-30

- 浦东新区进口机器人特点 2025-07-30

- 泉州AI虚拟人订制哪家好 2025-07-30