广东近红外二区近红外二区显微成像系统代加工

味觉受体成像:味觉感知的神经机制研究近红外二区显微成像系统通过基因编码的荧光探针(1150nm标记味觉受体),研究味觉感知的神经机制。在小鼠味觉实验中,可记录舌**味蕾细胞对不同味觉刺激(甜、咸、酸、苦)的钙信号响应,发现甜味刺激后100ms内钙信号达峰值(荧光强度上升40%),且不同味蕾细胞的响应阈值差异可达3倍。系统支持味觉受体的三维定位,如发现甜味受体主要分布于味蕾顶端,而苦味受体多位于基部,为味觉编码机制研究提供细胞层面的空间证据。近红外二区显微成像系统支持光遗传刺激与荧光成像的同步操作。广东近红外二区近红外二区显微成像系统代加工

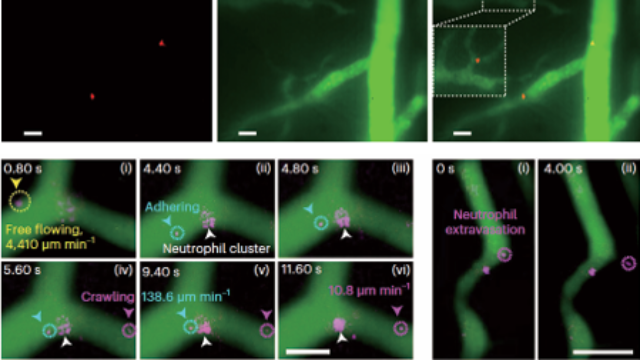

肠道屏障功能成像:炎症性肠病的病理机制解析利用近红外二区荧光标记的紧密连接蛋白探针(1150nm),系统实时监测肠道屏障的完整性。在炎症性肠病模型中,可观察到肠上皮细胞间紧密连接的破坏程度(荧光强度下降50%),并通过跨上皮电阻(TEER)模拟计算屏障通透性(与传统TEER检测的相关性达0.89)。配合免疫荧光成像标记的炎症细胞,可构建“屏障损伤-炎症浸润”的动态关联模型,如发现中性粒细胞浸润区域的紧密连接破坏程度较非浸润区高3倍,为肠道炎症的靶向医治提供新靶点。广东近红外二区近红外二区显微成像系统代加工近红外二区显微成像系统支持多色荧光同时成像,解析肿块.微环境的细胞组成与空间分布。

皮肤光老化成像:胶原纤维的定量分析系统利用1100nm处的胶原自发荧光特性,量化皮肤老化过程中的胶原纤维变化。在光老化模型中,可观察到胶原纤维的断裂程度(断裂点密度增加2.5倍)、排列紊乱指数(从0.8升至0.3),并通过偏振分辨技术分析纤维取向(正常皮肤取向一致性>80%,老化皮肤<40%)。这些量化指标与皮肤弹性测试(如Cutometer值)的相关性达0.91,为抑衰老护肤品的功效评估提供客观的影像学方法。近红外二区显微成像系统的激光功率智能调节功能,避免强光对样本造成光损伤。

三维动态成像:生命过程的时空捕捉系统以10帧/秒的速度实现三维荧光成像,配合0.5μm的轴向分辨率,可记录神经元钙信号的传播轨迹。在癫痫模型中,能捕捉到海马区痫样放电时Ca2+信号的毫秒级扩散过程,同步重建神经元网络的动态连接图谱。其独有的“时空关联分析”功能,可将钙信号波动与行为学数据(如小鼠惊厥动作)精细对齐,为神经环路功能研究提供闭环证据链。 搭载InGaAs深度制冷相机,该系统在近红外二区实现单光子级检测灵敏度,捕捉微弱生物信号。该显微成像系统通过近红外二区光谱分析,量化组织的脂质代谢状态。

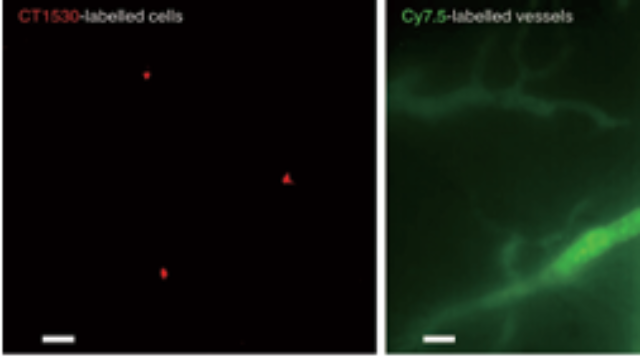

免疫细胞动态监测:从迁移到活化的全程记录利用CFSE标记的T细胞(1050nm荧光),系统在近红外二区追踪免疫细胞在肿块组织的迁移轨迹。在CAR-T医治实验中,可观察到CAR-T细胞在肿块边缘的“爬行”运动(速度12μm/min)及与肿瘤细胞的动态接触(平均作用时间3分钟),同步通过钙信号成像评估T细胞活化程度。这些动态数据与肿块缩小率(R2=0.86)直接关联,为免疫细胞医治的疗效预测提供新范式。 双光子激发技术结合近红外二区探测,为系统带来亚细胞级分辨率的成像能力。该显微成像系统在近红外二区量化纳米药物在肿块组织的蓄积效率与分布动力学。中国澳门小动物近红外二区显微成像系统咨询报价

基于微透镜阵列的并行成像技术,让近红外二区系统实现高通量细胞筛选。广东近红外二区近红外二区显微成像系统代加工

胆囊功能成像:胆汁分泌与排空的动态监测近红外二区显微成像系统通过1100nm荧光标记的胆汁酸探针,实时监测胆囊的分泌与排空功能。在胆石症模型中,可观察到胆囊壁的胆汁酸重吸收效率下降30%,并量化胆囊排空分数(空腹至餐后从50%降至30%)。系统支持不同利胆药物的疗效对比,如熊去氧胆酸可使胆汁酸分泌速率提升40%,且胆囊壁的荧光探针消除速度加快25%,为胆道疾病的治疗方案优化提供影像学支持,较传统超声检查增加功能代谢层面的信息。广东近红外二区近红外二区显微成像系统代加工

- 北京小动物近红外二区荧光寿命成像系统哪家好 2025-08-01

- 浙江成像系统全光谱小动物成像系统拆装 2025-08-01

- 天津成像系统近红外二区稀土探针设计 2025-08-01

- 安徽小动物近红外二区显微成像系统厂家电话 2025-08-01

- 福建小动物近红外二区荧光宽场成像系统价格查询 2025-08-01

- 内蒙古成像系统全光谱小动物活体成像系统大概价格 2025-08-01

- 西藏荧光X射线-荧光双模态成像系统采购信息 2025-08-01

- 内蒙古荧光近红外二区荧光寿命成像系统大概价格 2025-08-01

- 湖南近红外二区近红外二区稀土探针价格对比 2025-08-01

- 北京全光谱小动物活体成像系统答疑解惑 2025-08-01

- 漳州数显压力开关 2025-08-01

- 池州影像测量仪 2025-08-01

- 纺织品恒温恒湿实验室定制 2025-08-01

- 江苏品牌气体质量流量计有哪些 2025-08-01

- 常州分布式光纤声波传感系统das 2025-08-01

- 汉中污水流量计公司 2025-08-01

- 阿胶水份仪使用方法 2025-08-01

- 宣城徕卡显微镜调试 2025-08-01

- 激光对中仪器怎么用 2025-08-01

- 青岛智能微量溶解氧传感器 2025-08-01